Gangartwechsel der Vögel

Inhalt:

1. Basis-Gangarten

Abbildung 1

Grundlegende Gangarten mit Anordnung der Kräfte in einer Schlagperiode und

den dazugehörigen Flügelrandwirbeln. Aus der Auftriebskraft A resultieren

die Tragkraft T und der Schub S.

(das Bild basiert teilweise auf Arbeiten von J. Rayner, 1986 und G.R. Spedding, 1987,

siehe weiterführender Link 1).

-

Bei der Ringwirbel-Gangart ist der Schlagflügel nur beim Abschlag aerodynamisch aktiv. Nur in diesem Zeitraum wird viel Schub und viel Tragkraft erzeugt. Beim Aufschlag wird der Flügel

leer

nach oben geführt. Im zeitlichen Mittel einer ganzen Schlagperiode ergibt das mittlere Schub- und mittlere Tragkraftwerte. Da nur während des Abschlags der Tragkraftimpuls einer ganzen Schlagperiode erzeugt werden muss, ist dazu eine große Flügeltiefe erforderlich (siehe hierzu Kapitel 4., Auftrieb beim Flügelaufschlag, Version 10.1, PDF 1.0 MB). Insbesondere kleine Vögel falten manchmal ihre Flügel beim Aufschlag fast vollstägwirbelgangart wird insbesondere beim Langsamflug angewendet. -

In der Leiterwirbel-Gangart (Brodsky, A. K. und V. D. Ivanov: The role of vortices in insect flight. Zool. Zh. 63/1986) wird beim Auf- und beim Abschlag Auftrieb erzeugt. Beim Aufschlag ist er längs des ganzen Flügels negativ und beim Abschlag positiv. Im Mittel einer ganzen Schlagperiode ergibt das zwar viel Schub, aber kaum tragende Kraft. Dies ist die Flugweise insbesondere von Insekten. Bei den Vögeln wird sie in Reinform nur von Kolibris im Schwebflug angewendet (siehe hierzu auch aerodynamische Phasenverschiebung bei instationären Strömungsbedingungen). Sie ist auch bei sehr leichten Ornithoptern mit Membranflügeln anwendbar.

-

Bei der Kontinuierlichwirbel-Gangart wird beim Auf- und beim Abschlag positiver Auftrieb konstanter Größe erzeugt. Schub wird durch die Verlagerung des Auftriebs längs der Flügelhalbspannweite erzielt. Die Verlagerung erfolgt beim Abschlag in Richtung der Flügelspitze und beim Aufschlag in Richtung der Flügelwurzel. Auf diese Weise kann der erforderliche Schub und eine annähernd konstante Tragkraft erzeugt werden. Die für den Vogelflug wesentliche Verlagerung des Auftriebs zwischen Arm- und Handflügel bleibt in diesem Bild unberücksichtigt. Das Originalbild zeigt beim Auf- und Abschlag stark unterschiedliche Größen der Auftriebsvektoren. Wahrscheinlich erfolgte dies im Interesse der Schubdarstellung. Ein kontinuierliche Wirbelstärke setzt aber einen konstanten Auftrieb voraus (siehe auch Fliegen mit annähernd konstantem Auftrieb und den Aufsatz Anordnungen der Flügelrandwirbel bei Schlagflügeln, PDF 0,5 MB).

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gangarten liegen insbesondere im Vorzeichen des Auftriebs beim Flügelaufschlag. Zwischen diesen Basis-Flugprinzipien für Schlagflügel gibt es diverse Zwischenstufen bzw. Mischungen. In Anlehnung an Ergebnisse der Vogelflugforschung wird hier versucht, Auftriebs- und Schubkräfte und die Funktion der verschiedenen Gangarten zu beschreiben.

Ein Wechsel der Gangart eines Vogels, beispielsweise zwischen Schwebflug und Horizontalflug, ist etwa vergleichbar mit dem Übergang zwischen der Flugweise eines Hubschraubers und der eines Motorseglers. Nur Kipprotorflugzeuge (z. B. tiltrotor V-22 Osprey) bewältigen etwa so eine Aufgabe.

Der Gangartwechse der Vögel ist im Flugbild bzw. im Bewegungsblauf auch mit bloßem Auge sichtbar (siehe Abb. 5 von von Konrad Lorenz, 1933, in Kapitel 4.).

In den folgenden Beschreibungen wird jeweils von einer mittleren Gestaltung des Vogels ausgegangen. Beim Schlagflug hängt aber alles von allem ab. Die Größenangaben der beschriebenen Parameter sind also immer relativ und gleichartige, im Nahbereich liegende Lösungen durchaus möglich.

2. Start mit Übergang zum Fliegen mit dem Auftrieb

Beim reinen Fliegen mit dem Schub wird die Gewichtskraft des Vogels hauptsächlich durch die nach oben gerichtete Schubkraft ausgeglichen. Nehmen wir an, dass der Vogel beim Start bereits vom Boden abgehoben. Die Schlagebene der Flügel ist bis auf etwa 60° an die Senkrechte angenähert (siehe Abbildung 2). Die Schlagfrequenz und die Flügelverwindung sind dann immer noch sehr hoch. Eine Horizontalbewegung des Vogels hat eingesetzt. Der Vogel balanciert aber nach wie vor wie ein Hubschrauber auf seinem Schubstrahl.

Abbildung 2

Kräfte, kurz nach dem Abflug vom Boden

Ein Schlagflügel erzeugt, insbesondere bei starker Schubentwicklung, die Anströmung auf seine Schlagebene zum Teil selbst. Das funktioniert wie bei der Anströmung auf die Drehebene eines Propellers.

Größe und Richtung der resultierenden Gesamtanströmung in den einzelnen Flugsituationen ergeben sich aus der Anströmung von vorne und dem vom Schlagflügel selbst erzeugten Schubstrahl. Beide Geschwindigkeiten werden für die jeweilige Gangart vorgegeben (geschätzt). Die Richtung der Widerstandsvektors wird hier in der Richtung der Gesamtanströmung angenommen. Seine Größe wird bezogen auf die Gewichtskraft festgelegt (Summe der Flügel- und Rumpfwiderstände). Zusammen mit der Neigung der Flügelschlagebene ergeben sich daraus alle übrigen Kräfte (siehe nebenstehendes Vektordiagramm).

Die Schuberzeugung nach oben kann nun entlastet und durch weitere Drehung der Schlagebene mehr nach vorn gerichtet werden. Dies wiederum führt zu einer Erhöhung der Fluggeschwindigkeit, was gleichzeitig der Auftriebs- und der Schuberzeugung zugutekommt.

Da der Vogel strömungsgünstig geformt ist, kommt der Moment, in dem der am Flügel direkt erzeugte Auftrieb ausreicht um den Vogel alleine zu tragen. Der Schub kann dann direkt nach vorne gerichtet und zusammen mit der Flügelverwindung deutlich kleiner werden. Der Vogel befindet sich nun vollständig beim Fliegen mit dem Auftrieb (sihe Abbildung 3). Der Flügelaufschlag erfolgt nun durch aerodynamische Kräfte selbsttätig. Das ist deutlich energiesparender als die vorhergehende Flugweise.

Abbildung 3

Gesamtkräfte beim Fliegen mit dem Auftrieb im Horizontalflug großer

Vögel

Das große Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand ermöglicht auch gute Gleit- und Segeleigenschaften.

In der Praxis ist dieser Übergang zum Fliegen mit dem Auftrieb aber nicht so einfach, wie sich das im ersten Moment anhört. Trotz geringer Fluggeschwindigkeit müssen Schub und Auftrieb gleichzeitig relativ hohe Werte annehmen. Mit Auftriebsreserven in den jeweiligen Problemzonen des Schlagflügels ist jedoch ein Wechsel der Gangart bei den Vögeln möglich.

Abbildung 4

Gesamtkräfte beim Fliegen mit dem Auftrieb im Horizontalflug von Vögeln

mittlerer Größe (z.B. Amseln, Tauben, Krähen)

Das Verhältnis von Auftrieb zu Schub bzw. Widerstand ist in der Regel nicht ganz so gut wie bei großen Vögeln. Es gibt aber vielfältige Anpassungen an den jeweiligen Lebensraum. Der Gleitwinkel ist bei dieser Flügelgestaltung meistens nur mäßig gut.

3. Fliegen mit und ohne Auftriebsreserven

Wenn keine Auftriebsreserven zur Verfügung stehen ist ein Wechsel der Flugart kaum möglich.. Es ist dann besser, den Flug gleich mit dem Fliegen mit dem Auftrieb zu beginnen. Der Start gelingt in solchen Fällen aber nur bei kräftigem Gegenwind, mit einer langen Startbahn (z.B. Schwan, Albatros) oder von erhöhtem Standort aus. Die Ornithoptermodelle EV4 bis EV8 sind Beispiele dafür.

-

- Staffelung der Schwungfedern eines Storches im Gleitflug

Auftriebsreserven erhält man vor allem durch große Flügeltiefe oder andere Flächenvergrößerungen (z.B. Spreitzung der Federn). Auch Vorflügel, Flügelschlitze und Klappen sind sehr wirksam. Veränderliche Profile mit großem Arbeitsbereich des Auftriebsbeiwertes erweitern die Möglichkeiten. Und durch Pfeilung von Flügelabschnitten lässt sich Auftrieb aus Strömungsabriss gefährdeten Bereichen verlagern. Für Ornithopter fehlen aber weitgehend entsprechende Konstruktionen.

Während des Fluges kann man die Auftriebsreserven zur Schuberhöhung für einen Steigflug, eine Zuladung oder höhere Fluggeschwindigkeit einsetzen. Beim Reiseflug oder Segelflug sind sie eher hinderlich. In der Regel erhöhen sie den Widerstand. Beim Gangartwechsel werden alle Reserven voll beansprucht.

Bei großen Auftriebsreserven längs des ganzen Flügels und guten Gleiteigenschaften gelingt das Fliegen mit dem Auftrieb fast sofort nach einem kräftigen Absprung aus dem Stand, vor allem bei Gegenwind.

4. Streckenflug und Reiseflug

Erst sehr spät reifte in mir die Erkenntnis, dass beim Fliegen mit dem Auftrieb

zwischen Streckenflug und Reiseflug unterschieden werden muss. Ein wesentlicher

Anstoß dazu war die sehr detaillierte, bildliche Darstellung des Gangartwechsels

der Vögel von ![]() Konrad Lorenz (1933). Sein Schema (siehe Abbildung

5) zeigt für den Horizontalflug die zwei unterschiedlichen Flugarten. Sie

werden hier für Ornithopter beschrieben, die mit großem Fortschrittsgrad

fliegen (so wie insbesondere große Vögel).

Konrad Lorenz (1933). Sein Schema (siehe Abbildung

5) zeigt für den Horizontalflug die zwei unterschiedlichen Flugarten. Sie

werden hier für Ornithopter beschrieben, die mit großem Fortschrittsgrad

fliegen (so wie insbesondere große Vögel).

Abbildung 5

Schema der Flügelbahnlinie eines auffliegenden Vogels mit eingezeichneten

Aufschlagkräften und einem Gangartwechsel zum Fliegen mit dem Auftrieb

bei Punkt c

, von ![]() K. Lorenz (1933).

K. Lorenz (1933).

In Experimenten mit Strömungsvisualisierung konnte G. R. Spedding (allgemein,

1982, 1984, 1986, 1987) den Gangartwechsel bei Vögeln nachweisen (siehe

dazu weiterführenden Link 1.). Den Begriff

Gangartwechsel

hat dann wohl insbesondere Jeremy Rayner (1986) eingeführt

(siehe sein Aufsatz Vertebrate flapping flight mechanics and aerodynamics,

and the Evolution of flight in bats

in ![]() Nachtigall

W. 1986, BIONA-report 5).

Nachtigall

W. 1986, BIONA-report 5).

Beim Start rüttelt der Vogel nach dem Absprung einige Flügelschläge

schräg nach oben. Kurz nach dem Gangartwechsel zum Fliegen mit dem Auftrieb

ist der Auftrieb beim Aufschlag noch relativ klein. Daher muss der Abschlag entsprechend

mehr Auftrieb erzeugen. Das geschieht durch hohe Schlaggeschwindigkeit mit relativ

kleiner Flügelverwindung. Demzufolge arbeitet der Vogel dabei mit fluktuierendem

Auftrieb. Der Handflügel wird beim Aufschlag weiterhin deutlich nach unten

abgewinkelt. Darüber hinaus sind kurz nach dem Start bei Vögeln, zumindest

bei den größeren, die Beine nicht ganz nach hinten gestreckt und der

Körper liegt noch nicht vollständig in Flugrichtung ( ![]() R. Demoll 1930).

R. Demoll 1930).

K. Lorenz hat diese Flugweise als Rüttelflug

bezeichnet, also genauso

wie die vorangegangene beim Start. Das hat zwar eine gewisse Berechtigung. Der

Körper des Vogels wird ja weiterhing durchgerüttelt. Im Horizontalflug

allerdings nach oben und unten und nicht mehr so stark wie vorher. Hier soll aber

doch die Ungleichheit der Flugsituation in der Benennung der Flugart kenntlich

gemacht werden. Vielleicht wäre die Bezeichnung Kurzstreckenflug

angebracht.

Insbesondere kleine Vögel legen aber vermutlich relativ große Strecken

auf diese Weise zurück. Die Bezeichnung Langstreckenflug

wiederum

ist in der Bedeutung etwa vergleichbar mit der Bezeichnung Reiseflug

und

daher auch unpassend. Die Flugweise wird hier daher als Streckenflug

bezeichnet.

Wird der Auftrieb beim Aufschlag kleiner und beim Abschlag größer, so

wird Schub erzeugt. Dieser Effekt addiert sich zur Schuberzeugung durch Auftriebsverlagerung.

Beim Streckenflug mit fluktuierendem Auftrieb, wie beispielsweise in der Startphase,

kann man also von einer kräftigen Schuberzeugung ausgehen.

Diese Bezeichnung "Streckenflug" soll hier aber immer dann gelten, wenn

die Handflügel beim Flügelaufschlag stark nach unten abgewinkelt werden,

also auch bei konstantem Auf trieb. Stark nach unten abgewinkelte Handflügel

sind immer ein Zeichen von erhöhtem Schubbedarf. Bei sehr hohem Schubbedarf

wird der Auftrieb fluktuieren.

Vögel können sicherlich stufenlos von einer Flugweise mit Abwinklung

des Handflügels, zu einer Flugweise mit kaum nach unten abgewinkeltem Handflügel

über gehlen. Sie wird beim energiesparenden Horizontalflug, genutzt und hier

als Reiseflug

bezeichnet. Dabei wird nur noch mit der

Verlagerung des Auftriebs gearbeitet. Gemäß K. Lorenz gehören

zu dieser Gangart:

- beim Aufschlag eine sehr geringe, manchmal kaum angedeutete Abwinklung des Handflügels nach unten,

- eine gegenüber dem Streckenflug reduzierte Schlagfrequenz,

- eine etwas kleinere Schlagweite als im Streckenflug

- das Ende der Strömungsgeräusche durch die Schwungfedern beim Aufschlag,

- ein konstanter Auftrieb (gemeint ist die Tragkraft). Ein Auf- und Ab Pendeln des Vogels ist dabei nicht mehr erkennbar.

Das Fliegen mit konstantem Auftrieb, insbesondere das mit kaum nach unten abgewinkeltem Handflügel, ist sehr energiesparend. Ein Schnellflug oder ein flacher Steigflug sind damit aber kaum noch zu schaffen. Zu gering sind die Möglichkeiten zur Schubsteigerung. Auch eine Erhöhung der Schlagfrequenz hilft nicht viel weiter. Denn dabei wird auch der sowieso schon relativ große Arbeitswiderstand des Aufschlags in gleichem Maße größer wie der Schub beim Abschlag. Im Horizontalflug können damit aber große Strecken zurückgelegt werden, beispielsweise beim Vogelzug. Das Fliegen mit kaum nach unten abgewinkelten Handflügeln bei gleichzeitig konstantem Auftrieb, ist wohl eine Art Endpunkt in der langen Entwicklungsgeschichte des Vogelflugs.

Schon Konrad Lorenz hat festgestellt, dass, auf Grund des Verhaltens der Vögel in begrenzten Räumen, nur sehr selten der Reiseflug bei Untersuchungen des Vogelflugs überhaupt bekannt ist und dann auch erkannt wird. Vögel im Freien kann man leider nur sehr schwer untersuchen. Bis heute gibt es kaum Forschungsberichte über den Reiseflug und über die Flugweise mit konstantem Auftrieb bzw. konstanter Zirkulation.

Beim Fliegen mit dem Auftrieb sollte man generell zwischen dem Streckenflug und dem Reiseflug unterscheiden. Das habe ich jedoch bisher leider nicht getan (2019), auch nicht auf dieser Homepage. Das wesentliche Merkmal des Reisefluges ist wohl, die zumindest annähernd konstante Tragkraft und die beim Aufschlag sehr geringe Abwinklung des Handflügels nach unten. In beiden Flugarten wird beim Flügelaufschlag das Anwinkeln des Armflügels, verbunden mit dem Schwenken des Handflügels nach hinten angewendet, im Reiseflug aber nur sehr wenig.

-

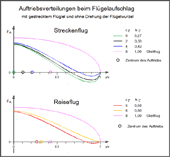

- Auftriebsverteilungen beim Flügelaufschlag für den Streckenflug

und für den Reiseflug.

Die zum Streckenflug gehörende starke Abwinklung des Handflügels ist hier noch nicht berücksichtigt. Dabei ändern sich die Auftriebsverteilungen insbesondere im Handflügelbereich erheblich.

Entsprechend den oben beschriebenen Unterschieden zwischen Streckenflug und

Reiseflug lassen sich die Auftriebsverteilungen beim Aufschlag wie folgt

einteilen. Der Grenzbereich liegt etwa bei dem Verteilungsparameter bzw.

bei der Zirkulationskennzahl (c-Gamma) c_Γ = 5. Werte zwischen

5 und 6 gelten für den Reiseflug und kleinere Werte für den Streckenflug

(die Zirkulationsverteilung mit c_Γ = 6 entlspricht der Zirkulationsverteilung

c

von ![]() L.

Prandtl mit dem geringsten induzierten Widerstand). Nur bei letzterem ist,

insbesondere wegen der damit verbundenen Winglet-Wirkung, eine Abwinklung des

Handflügels zweckmäßig. Dadurch wird die Strömung längs

des Flügels reduziert und damit der induzierte Widerstand. Denn großer

negativer Auftrieb und positiver Auftrieb liegen hier dicht nebeneinander. Das

gilt insbesondere bei Vergrößerung des Auftriebs, bis hin zum Schlagflug

mit konstanten Auftrieb (siehe Diagramm Induzierter

Widerstand mit konstanter Zirkulation von der Seite Handbuch).

Den negativen Auftrieb im Handflügelbereich kann man durch geeignete Abwinklung

des Handflügels weitgehend vermeiden (siehe Handgelenk

für eine starke passive Abwinklung).

L.

Prandtl mit dem geringsten induzierten Widerstand). Nur bei letzterem ist,

insbesondere wegen der damit verbundenen Winglet-Wirkung, eine Abwinklung des

Handflügels zweckmäßig. Dadurch wird die Strömung längs

des Flügels reduziert und damit der induzierte Widerstand. Denn großer

negativer Auftrieb und positiver Auftrieb liegen hier dicht nebeneinander. Das

gilt insbesondere bei Vergrößerung des Auftriebs, bis hin zum Schlagflug

mit konstanten Auftrieb (siehe Diagramm Induzierter

Widerstand mit konstanter Zirkulation von der Seite Handbuch).

Den negativen Auftrieb im Handflügelbereich kann man durch geeignete Abwinklung

des Handflügels weitgehend vermeiden (siehe Handgelenk

für eine starke passive Abwinklung).

Gemäß K. Lorenz wird beim Übergang vom Streckenflug zum Reiseflug die Schlaggeschwindigkeit kleiner. Gleichzeitig verschwindet die Abwinklung des Handflügels. Dieser Zusammenhang passt sehr gut zur Funktion der passiven Abwinklung des Handflügels, wie sie für den Gelenkschlagflügel im Kapitel 7.2 Schwenken der Handgelenkachse beschrieben ist.

Der Beitrag Schlagflügel mit und ohne Flügeldrehung (PDF 0.9 MB) enthält auch Rechenbeispiele, die in erster Näherung die Bedingungen des Reiseflugs nachbilden. In den Beispielen 10 und 12 ist die Tendenz zu kleiner Flügelantriebsleistung erkennbar. Die dabei sehr kurze Dauer der Schlagperiode gegenüber dem Streckenflug in den Rechenbeispielen 1 bis 4, passt allerdings nicht zu der von K. Lorenz beschriebenen Änderung der Schlagfrequenz. Die Diskrepanz lässt sich aber im Rechenmodell einfach auflösen. Man muss nur die vorgegebene Dauer der Schlagperiode beim Streckenflug verkürzen.

Andererseits erscheint eine Verkürzung der Aufschlagdauer beim Reiseflug wegen dem größeren Schlagmoment des Auftriebs beim Aufschlag durchaus plausibel. Das wirkt sich auf die Dauer der ganzen Schlagperiode aus. Vielleicht verwenden Vögel beim Reiseflug aber ein kleineres Schlagzeitverhältnis Aufschlag/Abschlag (k_t). Ein entsprechender Versuch im Rechenbeispiel 10 mit k_t = 0,5 führte zwar zu einer etwas längeren Flugstrecke, aber nicht zu der erwarteten Verlängerung der Schlagperiode. Dagegen verlängert die vergrößerte Zirkulation beim Abschlag im Rechenbeispiel 10a die Schlagperiode etwas.

Die kurze Dauer der Schlagperiode beim Reiseflug ist auf den geringen Abstand der Zirkulationsverteilungen von Auf- und Abschlag zurückzuführen. Das gilt insbesondere bei Verdrehung der Flügelwurzel (siehe Rechenbeispiel 12). Die Möglichkeiten zur ausreichenden Schuberzeugung ohne hohe Schlagfrequenz sind dabei sehr gering. Beobachtungen des Vogelzuges mit einem Radar zeigen aber, dass beim Reiseflug die Schlagfrequenzen kleiner sind als im Streckenflug (siehe z. B. weiterführenden weiterführender Link 2.).

Wird im Reiseflug der Auftrieb konstant gehalten, so ist er auch während des Aufschlags relativ groß. Der Druckpunkt der Auftriebsverteilung liegt dabei ziemlich weit außen. Entsprechend groß ist das Schlagmoment des Flügels und damit die Energie, die beim Aufschlag verarbeitet werden muss. Der Flügelbereich mit negativem Auftrieb nahe der Flügelspitze ist aber im Reiseflug, wenn überhaupt vorhanden, sehr klein (siehe Beispiel Storch von Otto Lilienthal). Die dort stattfindende Schuberzeugung reicht jedenfalls nicht aus, um die gesamte Energie aufzunehmen, die mit dem hauptsächlich positiven Auftrieb aufgebracht wird. Bei einem Ornithopter lässt sich die Aufschlagenergie einfach in einer Kompensationsfeder zwischenspeichern. Sie kann dann beim folgenden Abschlag wiederverwertet werden (siehe hierzu Auftrieb beim Flügelaufschlag, Version 10.1, PDF 1.0 MB).

Wie das aber bei Vögeln im Reiseflug funktioniert ist unbekannt. Sie können

zwar ohne viel Energieumsatz reichlich Auftrieb im Nahbereich der beiden Schlagendlagen

erzeugen. In der Aufschlagzeit dazwischen geht das aber nicht ohne Hemmung der

Flügelschlagbewegung (keine Kraft ohne Gegenkraft). Eine Lösung dieses

Problems besteht vielleicht darin, den Auftrieb in dieser Zwischenzeit abzusenken,

ihn also doch nicht ganz konstant zu halten. Das ist vielleicht auch ein Grund

für die in vorstehend genannten Artikel beschriebene Phasenverschiebung des

Auftriebs beim Aufschlag. Oder die Vögel verwenden die gesamte Aufschlagenergie

zur Beschleunigung der Flügelmasse nach oben. Das führt aber zu einer

extrem kurzen Dauer der Aufschlagbewegung. Und irgendwie muss dann die gesamte

Bewegungsenergie in der oberen Schlagendlage durch einer Art Endlagenfeder weiterverarbeitet

werden. Dass die Vögel die Aufschlagbewegung durch Muskelkraft hemmen, halte

ich für unwahrscheinlich. Es sei denn, dass eine der drei verschiedenartigen

Muskelfasern des großen Brustmuskels (siehe ![]() H. Oehme, 1968

H. Oehme, 1968 Physiologische und morphologische

Aspekte der Muskelleistung fliegender Tiere

) ohne viel Muskelenergie die Eigenschaften

eines gespannten Gummibandes annehmen kann. Das wäre dann auch beim Gleitflug

zur Einhaltung der gestreckten Flügelstellung hilfreich.

Die Unterteilung in Streckenflug und Reiseflug gilt auch bei der Planung von Ornithoptern. Für den Reiseflug muss vor allem der Auftrieb beim Aufschlag in Spannweitenmitte erhöht werden. Zweckmäßig ist dafür eine Drehung der Flügelwurzel. Bei konstantem Auftrieb genügt aber der damit erreichbare Schub, selbst für den Horizontalflug nur, wenn der Widerstand des Ornithopters als Ganzes sehr klein ist. Beim Strecken- bzw. Steigflug kommt es dagegen darauf an, den Schub zu verstärken. Das gelingt mit einer höheren Schlagfrequenz, einer entsprechend größeren Flügelverwindung und mit einer Abwinklung der Handflügel. Die aerodynamischen Auswirkungen dieser konstruktiven Maßnahme beider Flugarten können sich auch gegenseitig unterstützen.

5. Fliegen mit kleiner Reynoldsscher Zahl

Ist der Vogel etwa so klein wie ein Sperling, so wird bei den üblichen Geschwindigkeiten

mit sehr kleiner Reynoldsscher Zahl geflogen. Der Widerstand des Vogels liegt

dann etwa in der gleichen Größenordnung wie seine Gewichtskraft. Man

könnte es auch als Fliegen gegen den Widerstand

bezeichnen. Schon

K. Lorenz hat festgestellt, dass kleine Vögel anders fliegen als große.

Ein Fliegen mit dem Auftrieb oder ein Gleitflug mit brauchbarem Gleitwinkel ist

bei dieser Gestaltung kaum noch zu erzielen (z.B. Sperling). Schwalben sind dabei

sicherlich eine Ausnahme.

Abbildung 6

Gesamtkräfte im Horizontalflug kleiner Vögel

Sie fliegen mit niedriger Reynolds-Zahl (mit kleinen Abmessungen und mäßiger Fluggeschwindigkeit) und folglich mit relativ hohem Widerstand. Nur das Fliegen mit dem Schub kommt zur Anwendung. Der Gleitwinkel ist bei dieser Konfiguration schlecht.

Sicherlich ist dies auch meist die Gangart bzw. Flugweise von Ornithoptern mit Membranschlagflügeln. Deren Widerstand ist nicht nur wegen der kleinen Rezahl sehr hoch. Ihre Tragkraft ist gering. Dagegen sind die Schubkräfte von Membranschlagflügeln relativ groß.

Unter diesen Bedingungen gerät die Auftriebserzeugung zur Nebentätigkeit. Es besteht dabei aber offensichtlich die Möglichkeit, dass der Flügelabschlag alleine ausreicht um den ganzen Auftrieb und Schub zu erzeugen. Kleine Vögel wenden dazu bei Auf- und Abschlag sehr unterschiedliche Flügelformen an. Einige von ihnen falten beispielsweise beim Aufschlag die Flügel fast vollständig zusammen, so dass nur beim Abschlag Auftrieb entsteht (für den dazugehörigen Ringwirbel siehe Basis-Gangarten, Abb.1). Mit all den dabei angewendeten Raffinessen hilft so etwas zwar in vielerlei Hinsicht, technisch dürften sie aber nur schwer nachzuahmen sein.

6. Gangartwechsel zum Landeanflug

Man kann beim Landeanflug zumindest zwei Varianten unterscheiden. Nach dem Reiseflug wird entweder zuerst für kurze Zeit der Gleitflug angewendet und erst dann ein kurzer Rüttelflug. Oder es erfolgt gleich der Übergang zum Rüttelflug. Letztere Verfahren wird nachstehend in groben Zügen beschrieben. Der Rüttelflug ist ein Fliegen mit dem Schub.

Der Landeanflug beginnt, ohne Unterbrechung der Schlagbewegung, mit dem Bremsen der Fortbewegung. Dazu richtet der Vogel langsam seinen Körper auf. Die Flügelverwindung und der Widerstand nehmen zu. Auch der Körper des Vogels liegt ja nicht mehr in Flugrichtung. Die Fluggeschwindigkeit wird kleiner und mit dem Quadrat der Geschwindigkeit auch der Auftrieb. Das wird zunächst durch den steigenden Anstellwinkel ausgeglichen.

Mit der Aufrichtung des Körpers wird auch die Schlagachse nach oben gerichtet. Der Auftrieb, der immer senkrecht zur Schlagachse steht, wird so aus der Senkrechten gedreht. Dadurch verliert er zusätzlich an Tragkraft. Eine weitere, langsame Aufrichtung des Vogels erfolgt aber nur im Gedankenexperimet. In der Praxis geht jetzt alles sehr schnell.

Der Schub muss immer mehr die Tragkraft ersetzen. Dazu wird die Schlagfrequenz und der Schlagwinkel kräftig erhöht. Durch die hohe Schlagfrequenz erfolgt die Ausrichtung des Auftriebs im äußeren Flügelbereich immer mehr in Schubrichtung. Auch das geht zu Lasten der Auftriebserzeugung.

Abbildung 7

Unerreichbarer Landeanflug

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Auftrieb und Schub gleichzeitig so groß werden können.

Die zu große Darstellung der Auftriebskraft wurde durch eine Unterbrechung im Vektor kenntlich gemacht.

Im Beispiel der Abbildung 7 ist die maximale Aufrichtung des Körpers fast erreicht. In der dargestellten Flugweise müsste aber der Schub gegenüber dem Reiseflug in Abbildung 3 mehr als vervierfacht werden. Außerdem kann der Auftrieb als wesentlicher Teil der tragende Kraft, in der dargestellten Größe nicht aufrechterhalten werden. Folglich kann so eine Kombination der Kräfte gar nicht eintreten.

Um diese Konfiguration der Kräft zu vermeiden und trotzdem genügend tragende Kraft zu erzeugen muss der Übergang vom Fliegen mit dem Auftrieb zum Fliegen mit dem Schub sehr schnell erfolgen. Nur das Abbremsen aus dem Reiseflug darf einige Sekunden dauern, insbesondere bei großen Vögeln. Sobald aber der Vogel die Höhe nicht mehr halten kann, beginnt das Fliegen mit dem Schub. Auf diese Weise wird ein Flug mit sehr geringer Vorwärtsgeschwindigkeit ermöglicht. Der ist allerding sehr kräftezehrend. Für eine Punktlandung werden aber in der Regel auch nur wenige Flügelschläge benögigt.

Gangartwechsel zum Landeanflug

Übergang vom Fliegen mit dem Auftrieb zum Fliegen mit dem Schub

Die mittlere Flugsituation, bei der Auftrieb und Schub gleichzeitig sehr groß sein müssten, wird dabei übersprungen.

Für Ornithopter im Reiseflug ist das zeitlich abgestimmte Aufrichten des Rumpfes und die gleichzeitig dazu passende Änderung der Flügelverwindung sehr schwierig zu verwirklichen. Für sie ist ein Übergang vom Reiseflug zu einer treffsicheren, sanften Punktlandung sicher noch längere Zeit nicht möglich.

7. Resümee

Beim Schlagflug sind sehr unterschiedliche Kraftkombinationen anwendbar. Der Ornithopter muss aber die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen. Dass ein und dasselbe Fluggerät alle Kraftkombinationen beherrscht, ist selbst von Vögeln mit ihren sehr variablen Flügeln nicht bekannt.

- vergrößert (0,5 MB)

Möwe in böigem Wind

und mit wechselnder Flügelschlagweite. Durch

die beim Abschlag nach oben gebogenen Flügelspitzen werden die Flügelrandwirbel

nach außen beschleunigt. Die daraus resultierende, scheinbare Spannweitenvergrößerung

führt zu einer Verringerung des induzierten Widerstandes.

Da Ornithopterflügel im Flug bisher nur wenig veränderbar sind, sollte man sich vor der Herstellung klar werden, welche Flugart man damit anstrebt. Ein Gangartwechsel eines Ornithopters ist bisher wohl eher die Ausnahme.

8. Weiterführende Links

zum Gangartwechsel der Vögel

- Tyson L. Hedrick, Bret W. Tobalske and Andrew A. Biewener,

Estimates of circulation and gait change based on a three-dimensional kinematic analysis of flight in cockatiels (Nymphicus hollandicus) and ringed turtle-doves (Streptopelia risoria)

(2002), Fig. 1.

https://jeb.biologists.org/content/205/10/1389 - Biologie - Die Wissenschaft vom Leben / Lexikon / Fliegen (Fortbewegung),

AbschnittVogelflug

https://www.biologie-seite.de/Biologie/Fliegen_(Fortbewegung)